这些藏在手机的超酷功能,拆掉 8500 多万人的绊脚石

不开显示器,也不用鼠标,只是戴着耳机敲键盘。

这是邹时勇刚开始接触电脑的方式。似懂非懂的年纪,他在摔倒和受伤中,理解了自己看不见的事实,又在信息课和计算机上,摸到了一扇向他敞开的门。

邹时勇至今仍然记得按下键盘时,耳机里传来的读屏软件的声音,触觉和听觉成了他和外界主要的沟通媒介。

成年之后,他成为了鸿蒙的测试工程师,参与「无障碍」功能的开发,基于视觉的图形操作系统,逐渐有了更多的开启方式。

昨天是 12 月 3 日,一年一度的国际残疾人日,无障碍事业不分昼夜寒暑,那些对障碍人群封闭的天地,仍在一点点地被邹时勇们凿开。

「无障碍」,是用另一种方式,接入同一个世界

阿军和邹时勇类似,也是一位视障软件工程师,日常工作之一是开发和维护屏幕阅读软件。

我是在今年 6 月的一次 AI 讲座知道他的。当时,他分享了自己对 AI 工具的使用感受,因为看不到 PPT,话语间略有停顿,但吐字始终清晰而明了。

他提到,在视障群体中间,基础的 AI 应用早已普及,像是 OCR 识别搭配语音合成,将某段文字读出来。生成式 AI 也在慢慢派上用场,视障群体博主可以用文生图工具生成封面,不需要再靠别人帮忙,技术在此时把「通感」变得更为具象。

但最让我印象深刻的,是其中一个细节。

阿军说,因为算力和机器视觉技术的提升,手机的图像识别越来越好,通过它的图像描述,拍人的时候可以把被摄人物的头放在取景框中间,不至于拍得特别偏,甚至跑出屏幕之外。

▲ 图片来自:《导盲犬小 Q》剧照

原来,视障群体同样可以通过拍照,把特殊的时刻记录下来、分享出去,但需要相机告诉他们,怎么拍到合适的位置。

一场讲座打破了我的一无所知,无障碍行业从业者小陈,在接触更多的视障群体后,也经历了巨大的认知转变。

小陈的团队曾经举办了一场视障功能「吐槽大会」,很多视障用户在「相机」功能上频频受阻,因为没有添加具体的说明,他们不知道点到的地方是用来做什么的,只听到「未加标签」的语音播报不时响起,刺耳的声音传遍了会议室。

面对质疑,小陈团队的第一反应是觉得疑惑:「平时大家真的会拍照吗?」

视障用户给出的答案出奇一致:「你们平时想怎么用手机,我们也是一样的。」

▲ 图片来自:《逆光飞翔》剧照

看似用不到的功能,可能恰恰是他们最在意的功能,障碍群体们对手机等设备的需求,远比想象得更加丰富。

为了更好地了解真实的他们,小陈决定「像影子一样」观察障碍群体的日常生活,和他们一起通勤、工作、吃饭、就医,她的观念也一次次被刷新。

原先以为视障人士很少「看」视频,但结果却是视频比音乐用得更多;原先认为视障朋友与游戏无缘,其实他们会玩基于听觉的游戏,少部分人甚至还能玩动作游戏、射击游戏;视障人士里也有很多创作者,自拍视频甚至自己剪辑上传。

最让小陈和同事们意外的是,熟能生巧之后,不少视障人士可以用倍速屏幕朗读功能玩转手机。

他们的手指在屏幕灵活跳跃,解锁、打开软件、播放内容一气呵成,语音播放极快,几乎超出了常人能够理解的程度,甚至可以达到普通语速的 3 倍。

无他,唯手熟尔。他们习惯了倍速播放,如果播放太慢,反倒耽误了工作和生活的效率,也只有这样,他们更快地获取信息,与互联网世界接轨。

小陈感慨,很多障碍人士都是隐藏的「超能力者」,不能拿「想当然」的心态理解他们。他们的生活没有因为某些官能的障碍失去活力,对手机的需求更是只多不少。

「看」到看不到的,「听」到听不见的,怎么实现的?

发现需求就像找对了地址,但只有将它们落地为功能,才能将信件投递出去,建立起所有人之间沟通的桥梁。

正如「国际残疾人日」呼吁,「没有我们的参与,不能做出与我们有关的决定」。功能到底好不好用,话语权属于最需要它们的人。

前段时间,我参与了一场手机无障碍功能座谈会,障碍用户和产品经理面对面沟通,分享了他们如何通过手机,「看到」「听到」和「体验到」同一个世界的更多部分。

蔡琼卉是一名视障人士,同时也是一名钢琴调律师,刚入行时受过不少质疑:一位看不见的人,怎么对八千八百多甚至上万个零件组成的钢琴调音维修?

只要见过她调琴的过程,疑问便不攻自破:触摸弦轴位置,操作调律扳手,手指按下琴键,耳朵判断音高,光滑黑色琴面倒映出她戴着墨镜的脸。

她很喜欢手机里的「图像描述」功能,当她打开相机的取景框,眼前有什么物体,在画面的什么位置,上面有没有文字,内容说的是什么,都会被语音播报出来。

她曾经定格住一个温暖的下午,相机告诉她,「检测到爸爸妈妈两张人脸,对焦位于屏幕右上方的人脸,两个人站在一堆橙子前摆姿势拍照」。

除了拍照,相机也可以完成生活中的视觉识别需求,像是确认食品的保质期,选择合适颜色的衣服。

今年,她手机里的这项功能又有了进步,可以做些别的事情,包括一来一回的「智能问答」。

▲ 「智能问答」功能.

在「取景框」双击并长按,屏幕上出现麦克风标识,等待回应问题。比如,问到「桌子上有书吗」,手机可能会回答「有的,位于屏幕中央」。

视障朋友能够「看见」看不见的风景,听障朋友渴望「听见」听不见的声音。

类似视障人士用得到拍照功能,听障人士也在马路边接电话,他们还会远程工作,为视频会议做记录,「语音转文字」技术的逐渐成熟,可以让实时声音以另一种方式呈现。

城市设计师杨绿野,毕业于清华大学建筑本科、谢菲尔德大学城市设计硕士,和她细聊才会发现,她的两耳 105 分贝重度神经性耳聋,左耳佩戴助听器,右耳植入人工耳蜗。

戴着辅助设备,杨绿野可以「听得到」,同时她也希望「听得好」,然而,嘈杂环境的噪音、视频会议对嘴型信息的减弱,都影响着对声音的感知。

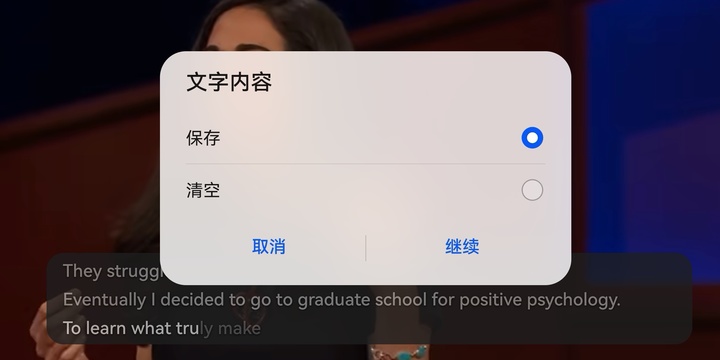

她目前使用的 AI 字幕功能,既可以全程即时语音转文字,还能备份文字记录,方便她提炼会议纪要。

▲ 「AI 字幕」的文本保存功能.

听障人士朱轶琳,先天性极重度耳聋,通过人工耳蜗和康复训练,大部分时候都可以正常生活,但工作电话还是要借助文字才能实现顺畅交流。

从去年开始,朱轶琳通过助听设备蓝牙直连,能将通话声音清晰地传到人工耳蜗,搭配小艺通话功能,可以全程看到几乎准确的文字转写,实现了更好的「视听」通话体验。

以前从不打电话的她,居然突破了单月通话 500 分钟,哪怕是头脑高速运转的高难度内容也不在话下。每次通话完毕,听到对方的一句「好的,非常感谢」,她都信心倍增。

其实,无障碍技术带给障碍人士的,不仅是一块更容易掌控的屏幕,还有人与人之间更紧密的联系,以及更可感知的真实世界。

有了这些功能,障碍人士可以更好地打车、更好地上网课、更好地开视频会议,做一切看似很难完成的事情。

与此同时,他们获取信息和操作的方法有一定的独特性,也让「无障碍」功能的反馈特别重要,它们应是开发者和用户共同完成的作品。

而像邹时勇这样的视障测试工程师,具有开发者和用户的双重身份,既清楚开发逻辑,也了解障碍群体如何生活,往往可以准确地发现旁人难以察觉的问题。

他之前跟进的一个「无障碍」功能,基于视障人士常用的「倍速播放」。一般而言,倍速播放效率高,但播放速度越快,声音失真越严重,所以他需要考虑得更加深入:语音播报既要加速,又不能影响音质。

这个「既要又要」的功能花了一个月才被解决,在那段时间里,邹时勇天天来回听语音,就为了在细微处听出音质改善,更快将它实现。

「无障碍」是个没有终点的目标,每个人都是参与者

如今,无障碍功能几乎成了每个智能手机的必备,但刚开始的时候,它们的存在只能说为障碍群体填补了空白,还算不上好用。

早些年,手机频繁更新换代,无障碍体验的提升却遭遇了瓶颈。有些用户甚至不敢升级手机,就怕「语音播报」没能跟上频繁的功能更新,「它一无语,我们就更无语了」。

就算有了屏幕朗读,「照片」只是「照片」,没有细节描述,「按钮」也只是「按钮」,不知道点击会有什么反馈,没有具体的说明,视障用户们只能皱着眉头连蒙带猜。

然而,障碍群体从来没有停止过与世界同频的努力。

「手机功能用不了,那我们可能就会被淘汰」,他们的性格里带着不服输的底色,既是为了谋生,也是为了证明自己。

▲ 图片来自:《惠子,凝视》剧照

文章开头提到的阿军,曾经在线上接受采访,结果对方没有感觉到任何异样,后来知道他的眼睛看不见时,大吃一惊。

之后的一个夏天,这位记者到了阿军家里当面采访,记者还在找遥控器,阿军已经呼叫语音助手开了空调,然后现场演示了他怎么编程、怎么线上购物。

ChatGPT 刚发布的时候,阿军就试用了。他问的其中一个问题是,视障群体更适合哪些职业类型?AI 的回答是,按摩、音乐、律师、心理咨询师等等,并不被框定的选择还算让他满意。他大学学的是推拿,按照大众的印象,盲人的触觉比较灵敏,对穴位、经络等更加清楚,但他觉得推拿不应该是盲人的唯一选择,也不是他的梦想职业。

像阿军和邹时勇这样的视障工程师,他们努力向外界发出声音,让服务于他们的「无障碍」功能,也渐渐占据了主流的视野,然后落脚在更加细节的地方。

爱范儿也曾经在 2020 年采访过一位盲人推拿师傅,发现他总是把手机亮度调到很低,几乎看不见。

问了才知道,一方面是为了省电,另一方面是为了保护隐私,别人都无法看清他的密码、聊天内容、购物记录,只有他自己能用倍速听见。

好在今年,华为从系统层面考虑了这个需求,通过鸿蒙给出了新的解决方式。视障用户输入的密码会被播报成「点」,而不是具体的数字。将屏幕关闭时,也可以继续收听手机内容。

「无障碍」功能早该卷起来了,虽然人们常说,当「无障碍」这个词不再被刻意提及,「无障碍」才是真正地实现了。

但目前,我们还在探索和前行,比如障碍人士出行的需求,还没能被完全满足,不只是因为他们听不见或者看不到,外界也会主动制造一些障碍。

当视障朋友走在早高峰的地铁人流中,有时会被只顾看手机的行人撞到;当视障朋友散步时,有时会遇到路口的车辆挡在盲道上。

这些障碍还在继续发生着……

▲ 图片来自:《健听女孩》剧照

中国残联的统计数据显示,国内障碍群体规模已经达到 8500 万。

但根据「信息无障碍」的定义,每个人都有可能在某个时刻成为「有障碍」的群体,陷入「场景性障碍」或「临时性障碍」,像是地铁嘈杂的环境音掩盖了语音、喉咙沙哑说不出话。

因为各种原因导致的不便,被放大到一定程度,就可能是视障、听障、肢体障碍。

AI 之类的技术,对于障碍群体,不只是技术,而是基础设施。也许很多人觉得手机的 AI 功能可有可无,但对于障碍人群来说,AI 是黑暗世界里越来越亮的光。

阿军有一个梦想,以后的他或许可以独自乘坐汽车在城市中穿梭,或者无需同事的陪同就可以牵着电子导盲犬做演讲,就像海洋里的一滴水那样。

在这个没有终点的目标当中,每一个人都是参与者,无论是提出需求的障碍人士,还是解决问题的开发者工程师,亦或是认真把共享单车停在盲道之外,及时伸出援手的你我。