6.98 万元起!比亚迪 21 款新车齐发布,智能驾驶进入万元时代

今晚,比亚迪用极为粗暴的方式,让智驾进入了万元时代。

董事长王传福在台上宣布,往后,所有 10 万元以上的比亚迪车型都将标配「天神之眼」高阶智驾,10 万元以下的车型也将多数配备。

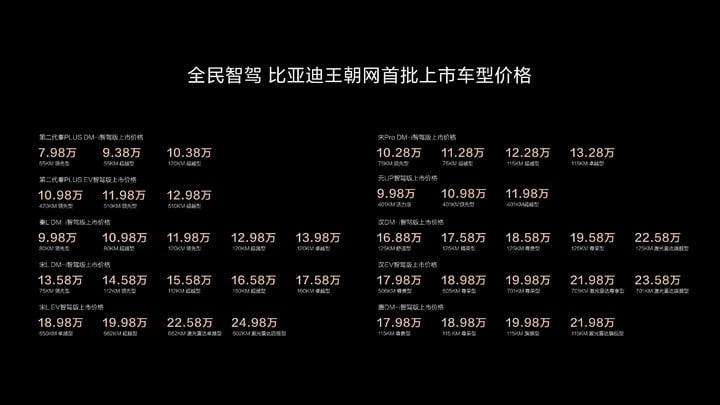

上到定位中高端的汉、唐、夏,再到「国民车型」秦、宋、元,甚至是仅售 6.98 万元的海鸥和 7.98 万元的秦 DM-i,比亚迪抡动了 21 辆智驾版新车,硬生生砸开了「智驾平权」的大门。

王传福表示,在 2024 年,智驾车型动辄要 20 万元以上。据不完全统计,仅有 10% 的汽车消费者拥有高阶智驾,而 70% 的消费者所处的,都是 20 万元以下的价位段。

好技术,就应该人人可享受。

王传福道出了比亚迪的目标:让智驾的普及照顾到每一个人。

而从行业层面来看,每一家车企都应该意识到:2025 年的智能驾驶战争,已经进化成了一场「数据霸权」与「成本屠刀」的双重绞杀。

6.98 万元的「高阶智驾」,都有些什么?

实现高阶智驾全覆盖的背后,是一场从芯片到算法、从硬件到软件的全面垂直整合。

比亚迪总共为这 21 款智驾版新车准备了 4 套智驾方案(虽然官方说是 3 套)。

官方口中的三套分别是:仰望所搭载的「天神之眼 A」、腾势和比亚迪所采用的「天神之眼 B」、以及通过比亚迪品牌延伸到 10 万元级的「天神之眼 C」。

先从最入门的讲起。

天神之眼 C 是车型覆盖范围最广的一套智驾方案,它采用的感知方案为 5R12V,即为 5 个毫米波雷达与 12 个摄像头的搭配,采用比亚迪自研的 100Tops 算力平台,针对高速和城市快速道路设计。

其高快领航 HNOA 可按照导航规划的路径,完成上/下匝道、车道保持、巡航驾驶、自主换道、避开/绕行部分障碍物等驾驶任务。

比亚迪表示,天神之眼 C 的高快领航功能可实现智驾 1000 公里以上 0 接管、AEB 功能在 100km/h 下稳定刹停,未来还会逐步释放 120 公里和 140 公里时速的 AEB 能力。

另外,天神之眼 C 在泊车场景下也拥有较为全面的功能,包括自动泊车甚至是更加进阶的离车代客泊车,泊车精度达 2cm。

至于城市道路,该系统目前还未能处理,但比亚迪还是给出了一个解决方案:记忆领航 MNOA(年底 OTA 推送)。

这是一个适用于上下班通勤等高频出行路线场景的功能,只需要记一次路线,系统就可以完成红绿灯启停、复杂路口通行、自动超车、全场景绕行礼让、博弈变道等功能。

比亚迪称,该功能的实现得益于天神之眼 C 独有的前置三目摄像头,即便是在黑夜和眩光环境下,也能够安全行车。

芯片方面,比亚迪此前曾经尝试为这套方案引入成本较低的地平线 J6,然而,该芯片因算子移植困难、POC 效果不及 Orin,目前已被边缘化,比亚迪短期内仍然需要依赖英伟达——但不是 Orin-X,而是新推出的「青春版」Orin-N。

值得一提的是,比亚迪的终极目标是用自研芯片摆脱对于英伟达的依赖,但其自研芯片预计要在 2026 年才能量产。

好消息是,比亚迪半导体自研的 CIS 图像传感器芯片已经成为了天神之眼 C 的重要组成部分,补全了感知链的关键一环。这种从芯片到算法的垂直整合,不仅降低了成本,还增强了技术自主性。

更高阶的天神之眼 B 和天神之眼 A 则拥有激光雷达的加持,能够实现较为稳定的城市 NOA。

▲ 仰望 U8 的 3 激光雷达

这两套方案均由比亚迪和 Momenta 合作研发而来,两者的主要区别在于硬件——天神之眼 B 只有一枚英伟达 Orin-X(300TOPS),天神之眼 A 有两枚(600TOPS);天神之眼 B 为单激光雷达方案,天神之眼 A 则拥有 3 个激光雷达。

最后是比亚迪没有在发布会上提到的第四套解决方案——润光智行的 3R1V 分布式传感器方案。

该方案被用于 6.98 万元的海鸥智驾版 305KM 活力版,仅支持定速巡航功能。(7.88 万元及以上的中高配海鸥采用天神之眼 C 方案)。

根据比亚迪的规划,2025 年高阶(100TOPS 以上算力)产品占比将从不到 5% 提升至 80%,全年高阶车型销量预计达 200-250 万台。稳定后,100TOPS 算力产品将占 60%-70%,300TOPS 算力占 10%,600TOPS 算力占 10%。

比亚迪用一辆辆「798」,堆出他们的智驾之路

仰望 U8 的 3 颗激光雷达、12 颗摄像头和双 Orin-X 的算力平台,只是这场技术革命的起点。比亚迪真正的底牌,是背后 440 万辆智能车日夜奔涌的数据洪流。

当比亚迪将「高快领航 HNOA」和「代客泊车 AVP」功能塞进海鸥时,这场智驾普及战的本质已清晰——

比亚迪要用 440 万辆车云数据和 11 万研发工程师的集体智慧,彻底击穿智能驾驶的价格壁垒。

比亚迪的智驾平权并非偶然。早在 2018 年,王传福便提出「电动化是上半场,智能化是下半场」。在电动化阶段,刀片电池和 DM 技术已建立技术护城河;而智能化阶段,比亚迪选择用「硬件预埋+数据迭代」的组合拳破局。

以秦 L 为例,这款 10 万元级车型标配 7-11 颗摄像头、5 颗毫米波雷达和 12 颗超声波雷达,硬件配置直接对标两年前 30 万元级车型。这种「超配硬件+渐进式算法升级」的策略,本质是通过规模化摊薄成本。

在发布会上,王传福还特地聊到了规模化对于智驾的重要性。

他表示,中国最大的车云数据库和全球最大的研发工程师团队,是比亚迪投身智驾的「两大底气」,而「第三大底气」就是全球最大规模的新能源汽车生产制造。

智驾的普及不只是技术问题,更是产业化问题。产业化的本质在于规模。

可以发现,虽然比亚迪并未在智驾的功能和体验上达到智驾第一梯队的水准,但其胜在覆盖的广度——7.98 万元的秦 DM-i 无法完成城市智驾,但它依旧能够让更多的人感受到高快领航和代客泊车的便利。

比亚迪的智驾平权战略,本质上是一场对汽车产业价值链条的颠覆。

当 7.88 万元的海鸥也能自动泊车、13.58 万元的宋 PLUS 能实现高速零接管,智能驾驶不再是豪华车的专属标签,而是中国制造业向全球输出的新范式。

这场革命的终极目标,不仅是商业市场份额的争夺,更是对「技术民主化」的实践——

通过规模效应摊薄成本、数据迭代优化体验、垂直整合掌控核心。

正如王传福所说:「未来 2 到 3 年 智驾将成为像安全气囊那样的必不可少的配置。」当中国车企用 10 万元级车型实现智驾时,全球汽车产业的权力天平,已悄然倾斜。