Neuralink 与大脑的神奇未来·第四部分:挑战

这是 ONES Piece 翻译计划的第 133 篇译文。本文原载于 WaitButWhy.com,作者 Tim Urban 由 ONES Piece 塔娜、徐雪儿、王沫涵、任宁、何聪聪翻译,关嘉伟校对。ONES Piece 是一个由 ONES Ventures 发起的非营利翻译计划,聚焦科技创新、生活方式和未来商业。

Contents 目录

- Part 1: The Human Colossus 人类的巨像

- Part 2: The Brain 大脑

- Part 3: Brain-Machine Interfaces 脑机接口

- Part 4: Neuralink’s Challenge Neuralink 的挑战

- Part 5: The Wizard Era 巫师时代

- Part 6: The Great Merger 大融合

第四部分:Neuralink 的挑战

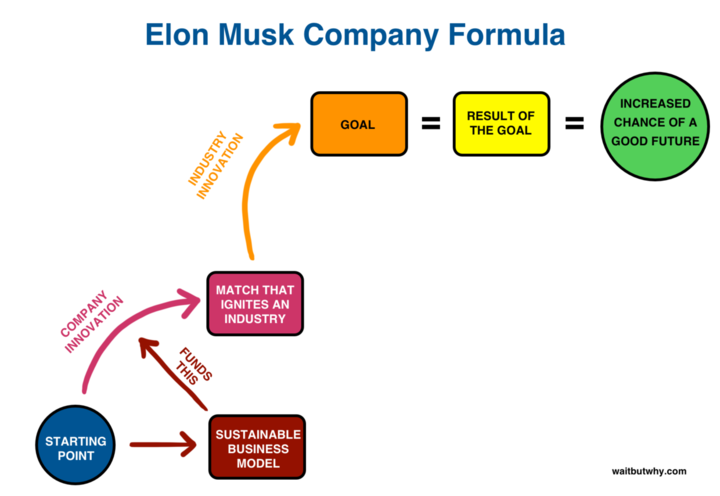

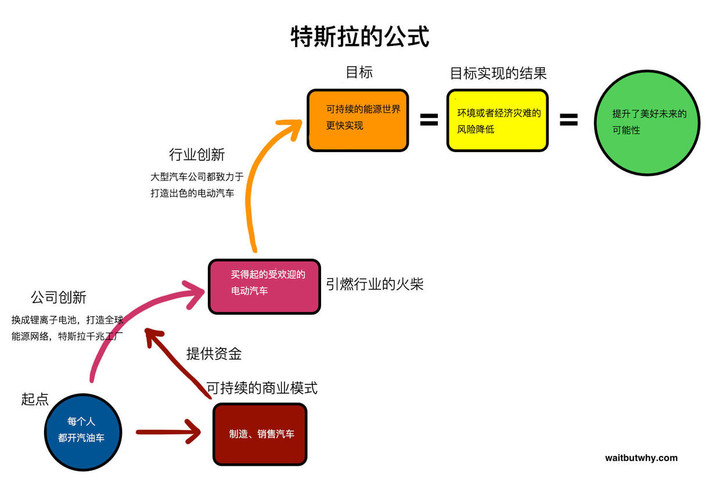

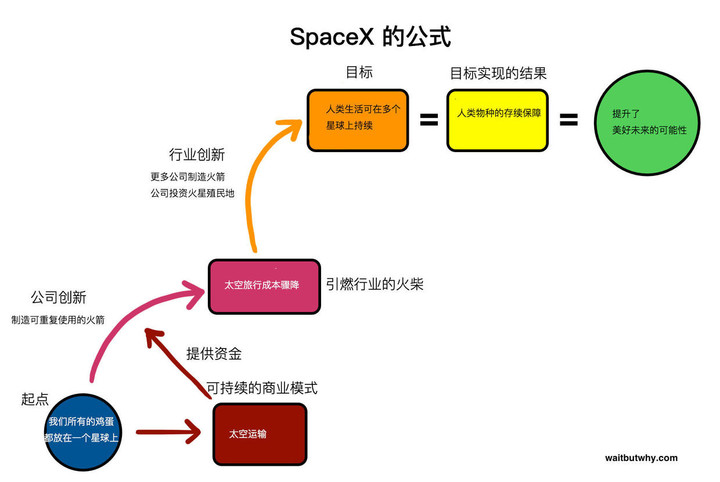

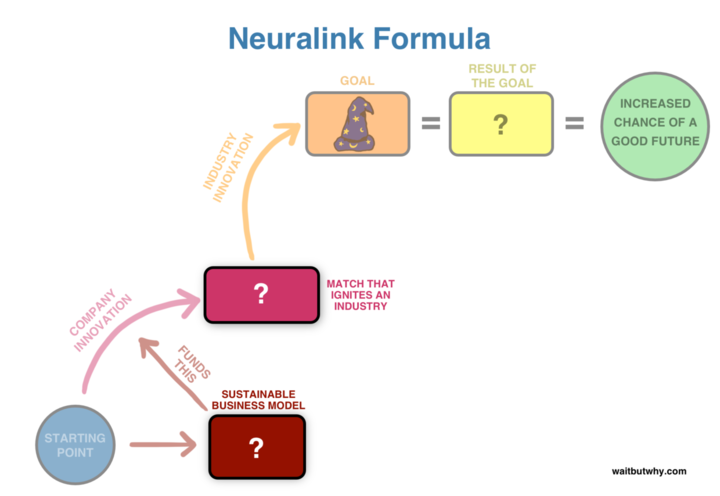

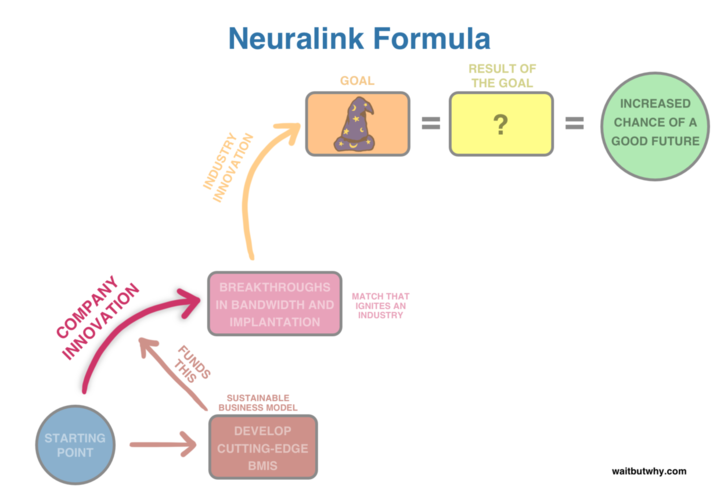

鉴于我已经写过马斯克的公司中的两家——特斯拉和 SpaceX——我觉得我明白他的公式。这公式是这样的:

而他对于一家新公司最初的设想总是从右边开始,向左边推进。

他认定世界上某种特定的改变将提高人类拥有美好未来的可能性。他知道,大范围的世界性改变在整个世界——也就是人类全体——都为之努力的时候会最快发生。

他还知道,人类只有被经济因素驱动,认为花费资源朝着这个目标进行创新是一项明智的商业决策时,才会朝着这个目标努力。

通常,在一个朝阳产业兴起之前,它就像是一堆木头,有生火所需的原料且万事俱备,但就是没有火柴。某种技术上的短板在阻碍着整个行业的起飞。所以,当伊隆创办一家公司的时候,他初期的核心战略通常就是制造这根火柴,引燃整个行业,促使全人类为这个事业而奋斗。他相信,这将反过来催生那些改变世界的发展,提高人类拥有美好未来的可能性。

但你得从更高远的视角来看待这一切、认识他的公司。不然,你会把他们的业务误认为他们的事业;事实上,他们的业务通常只是用来维持公司生存的一种机制,与此同时他们在通过创新努力制造出那根关键的火柴。

当时我在写特斯拉和 SpaceX 这几篇帖子的时候,我问伊隆为什么他进军工程领域而不是科学领域。他解释说:

就进步而言,工程是限制因素。

换句话说,科学、商业、工业的进步都受制于工程的发展。回顾历史,你会发现这确实有道理:人类进程中每一项最伟大的革命背后都是工程层面的突破这根「火柴」。

所以要理解马斯克的公司,你要想想他正在努力创造的这根火柴,以及其他三个变量:

我知道在其他公司的公式中,空格里都是什么:

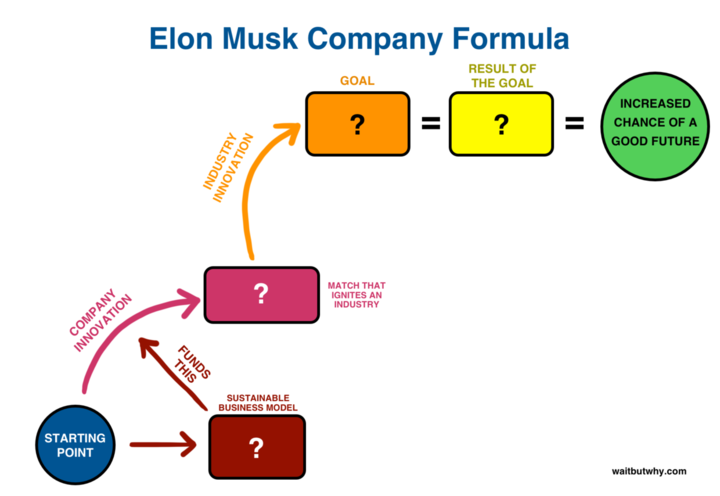

当我开始尝试弄明白 Neuralink 是怎么回事的时候,我知道那些是我需要填到空格中的变量。那时,我只对其中一个变量有模糊的认识,那就是:

这家公司的目标是「加快全脑接口的到来」,或者我称之为巫师帽的到来。

据我理解,全脑接口是脑机接口在一个理想世界中的样子。这是一个非常超前的概念,你大脑中几乎所有的神经元都能够与外界顺畅沟通。这个概念大致建立在伊恩·班克斯的《文明》系列科幻小说中「神经织网」(Neural Lace)这个想法上——一个没有重量、没有体积能够通过意念传送到大脑的全脑接口。

我有很多问题。

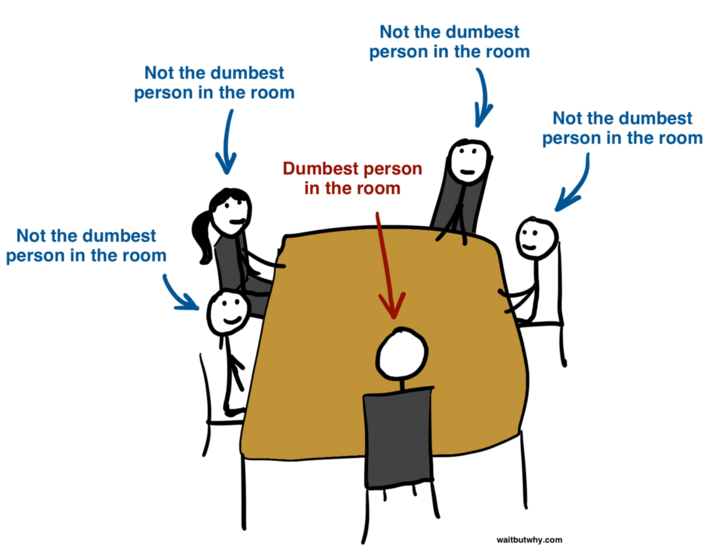

幸运的是,我正在去旧金山的路上,打算着和 Neuralink 一半的创始团队坐下来聊聊,成为房间里最蠢的那个人。

补充说明:我不是在自我贬低我真的是房间里最蠢的那个人你往下看就知道了

Neuralink 团队:

Paul Merolla:过去七年一直担任 IBM 的 SyNAPSE 项目的首席芯片设计师,主导 TrueNorth 芯片的研发。Paul 告诉我这个领域被称为「神经形态」,目标是基于大脑架构的原则来设计晶体管电路。

Vanessa Tolosa:Neuralink 的微制造专家,全世界生物相容性材料领域最前沿的研究人员之一。Vanessa 的工作涉及根据集成电路行业原理来设计生物相容性材料。

Max Hodak:正在杜克大学 Miguel Nicolelis 的实验室研究某些尖端的脑机接口技术,同时每周两次横穿整个国家去管理自己创办的「针对生命科学的机器云端实验室」Transcriptic。

DJ Seo:二十多岁时在加州大学伯克利分校发明出一种先进的新型脑机接口概念,「神经尘埃」(neural dust),利用很小的超声波传感器,为记录大脑活动提供了一种新的方式。

Ben Rapoport:Neuralink 的手术专家,同时也是一名顶尖的神经外科医生。他还持有麻省理工学院的电气工程博士学位,所以能够「从可植入设备的角度」来看待自己作为一名神经外科医生的工作。

Tim Hanson:一名同事称他为「地球上最好的全能工程师之一」。他通过自学掌握了材料科学和微制造方法,并开发出 Neuralink 将使用的核心技术。

Flip Sabes:加州大学旧金山分校的一名前沿研究人员。通过结合「皮层生理学、计算机和理论建模、人类心理物理学和生理学」,他的实验室开创了脑机接口的新领域。

Tim Gardner:波士顿大学一名领头研究人员。他的实验室致力于将脑机接口移植到鸟类体中,来研究「初级的神经元如何构成复杂的鸟叫」,以及「不同时长下神经活动规律之间的关系」。Tim 和 Flip 都选择放弃终身教职,加入 Neuralink 团队。这很好地证明了他们相信这家公司的前景。

还有就是伊隆本人了。他是公司的 CEO, 也是团队成员之一。出任 CEO 一职让这件事有别于马斯克最近在做的其他事,Neuralink 也因此成为重中之重——这种优先级以前是属于 SpaceX 与特斯拉的。

说到神经科学,伊隆的技术知识在团队中是最弱的,但他成立 SpaceX 的时候也没有很多技术知识,不过很快就通过阅读和咨询团队中的专家成了一名火箭科学专家。这种情况可能会再次发生。

他指出:

没有对技术的充分理解,我认为很难做出正确的决策。

我问伊隆,这个团队是怎么组建起来的。他说,为了组建这个团队,他见了一千多个人;其中的一个挑战是,当你所研究的技术涵盖了神经科学、脑部手术、微电子学、临床实验等领域的时候,你需要了解大量各不相同的专业知识。因为这是个跨学科程度很大的领域,他寻找的也正是跨学科的专家。

从以上的成员简介中你就能看到:每个人都为团队带来了各自特有的跨界组合技能,使得团队整体罕见地能够像一个超级专家那样进行思考。伊隆还想找到完全同意宏观使命的人才,那些更关注工业成果而非发表论文的人。组建这么个团队没那么简单。

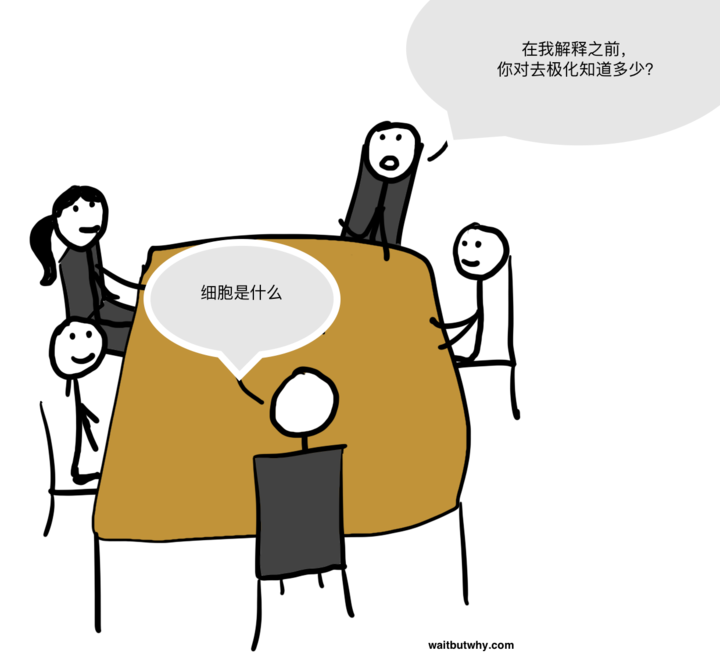

现在这些人就坐在桌边,看着我,而我才意识到自己在来这里之前应该多做些功课。

他们也明白了这一点,把对话难度往下降了四级。随着讨论的进行,我开始啃这块硬骨头。在接下来几周,我又见了其他创始人,每一次扮演的都是会议室里最蠢的那个角色。在这些会议中,我努力去形成对现阶段挑战以及通向巫师帽的可能道路的全面认识。我真的很想明白以下这两个框里的东西:

第一个很简单。Neuralink 的商业部分是一家研发脑机接口的公司,试图打造先进的脑机接口设备,公司有人称之为「微米尺寸的设备」。

这件事情既能支撑公司的发展,又为实际运用创新提供了完美的媒介(正如 SpaceX 利用发射火箭来维持公司的运营,并试验最新的工程研发成果)。

至于他们计划先从什么接口开始,伊隆这么回答:

我们的目标是在差不多四年之内,上市一些产品来帮助解决某些严重的大脑损伤(例如因中风、癌症,或者先天引起的损伤)。

但第二个方框就模糊多了。在今天看来,用蒸汽引擎技术来掌握燃烧的威力是引发工业革命的必经之路。但如果你对一个 1760 年代的人这么说,他们就不怎么明白需要克服哪些障碍,什么样的发明创造能带他们越过这些障碍,或者这些过程需要经历多久。

而这就是我们今天的处境,试图弄明白这根能引发神经革命的火柴长什么样,以及如何发明它。

讨论发明创造的起点是讨论其中的障碍——哪些关卡是你要通过一路创新来过掉的?在 Neuralink 这个案例中,这有很多。但即使如此,工程技术将很可能会被证实是最大的限制因素。以下是一些看似重大的挑战,但很可能不会成为主要障碍:

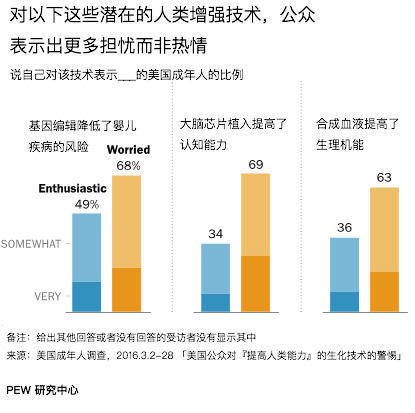

公众质疑

Pew 最近针对美国人就他们最担忧的未来生物科技做了一项调查。结果显示,脑机接口比基因编辑更令他们担忧:

Neuralink 联合创始人 Flip Sabes 表示不明白。

对科学家来说,改变生物的基本属性——病毒培养、优生学等等——就像培育出一个幽灵,让很多生物学家担忧;但我所认识的神经科学家,他们并不觉得大脑中的芯片很异样,因为我们大脑中已经有芯片了。

我们已经有深度脑部刺激来减轻帕金森综合症的症状,有早期芯片试验来恢复病人视力,有人工耳蜗植入:所以对我们来说,把设备放进大脑去读取、输入信息并不是多大的坎儿。

而知道了这么多关于大脑中的芯片的事情后,我也表示同意。我还认为,当我的美国同胞最终对这事有所了解,他们会改变想法。

历史可以证明我的这一预测。当激光近视矫正手术刚诞生的时候,人们都抱着非常谨慎的态度;二十年前,只有两万人做过这个手术。

现在大家都习惯了,一年就有两百万人动这个手术。心脏起搏器的历程也是一样,还有去纤颤器、器官移植——一开始人们认为这是一种恐怖的弗兰肯斯坦式的概念。大脑移植将很可能是同样的情况。

对大脑的认知匮乏

你知道,就是「如果认识大脑的路有一英里长,那我们现在才走了三英寸」这么个意思。Flip 也就这一点发表了看法:

如果与大脑进行有意义的相互作用的前提是了解大脑,那我们就有麻烦了。但即使没有真正明白大脑内部运作的规律,我们也可能解密其中的奥妙。

能够解读是一个工程技术问题;能够彻底了解它的根源以及神经元的组成、令一位神经科学家心满意足则是另一个问题。要有所进展,我们不必解决所有的科学问题。

如果我们能利用工程实现神经元与计算机的交流,我们就算完成工作了,剩下的大部分工作可以交给机器学习——讽刺的是,它会教给我们有关大脑的事情。Flip 指出:

「要取得工程方面的进展,我们不必了解大脑」这种说法的另一面是,工程方面的进展几乎肯定会扩充我们科学理论方面的知识。

这有点像 AlphaGo 最终在教世界顶尖的棋手更好的下棋策略。然后理论方面的进步又将带来更多工程方面的进展:工程与科学将相铺相成、共同发展。

愤怒的巨人

特斯拉和 SpaceX 都惹到了一些行业大佬(比如汽车行业、油气行业、军工行业)。大佬不喜欢这样,所以他们通常会竭尽全力来阻碍搅局者的进展。

幸运的是,Neuralink 倒没有这方面的问题。Neuralink 并没有颠覆什么巨大的行业(至少在可见的未来,而最终的神经革命将颠覆几乎所有行业)。

Neuralink 的阻碍来自技术层面,而且不在少数。其中两个挑战最大,一旦克服的话,也许足以解决其他阻碍,并彻底改变我们未来的轨迹。

主要阻碍一:带宽

人类大脑中从未一下子装有超过几百个电极。在视觉上,这就等同于分辨率极低的图像。在马达上,这就把可能性限于控制很弱的简单指令。在思考上,几百个电极都不够用来交流最简单明确的信息。

如果要把这件事做大的话,我们需要更高的带宽,高得多的带宽。

谈及真正能够改变世界的接口时,Neuralink 团队给出的数字是「一百万个同时记录的神经元」。我还听到过另一种说法,认为十万个就能实现一系列非常有用、应用广泛的脑机接口。

早期的计算机有同样的问题。原始的晶体管占据很大空间,难以扩大数量规模。1959 年,集成电路,也就是电脑芯片被发明出来。于是就有办法来增加计算机里晶体管的数量,摩尔定律(一块计算机芯片上所能容纳的晶体管数量每过 18 个月就会翻一倍)也随之诞生。

在九十年代之前,脑机接口的电极都是手工制作的。然后我们找到了如何利用传统半导体技术来制造含有一百个电极的多电极阵列的方法。Neuralink 联合创始人 Ben Rapoport 认为「从手工到犹他阵列电极的这一转变,第一次暗示着脑机接口正在进入摩尔定律适用的领域」。

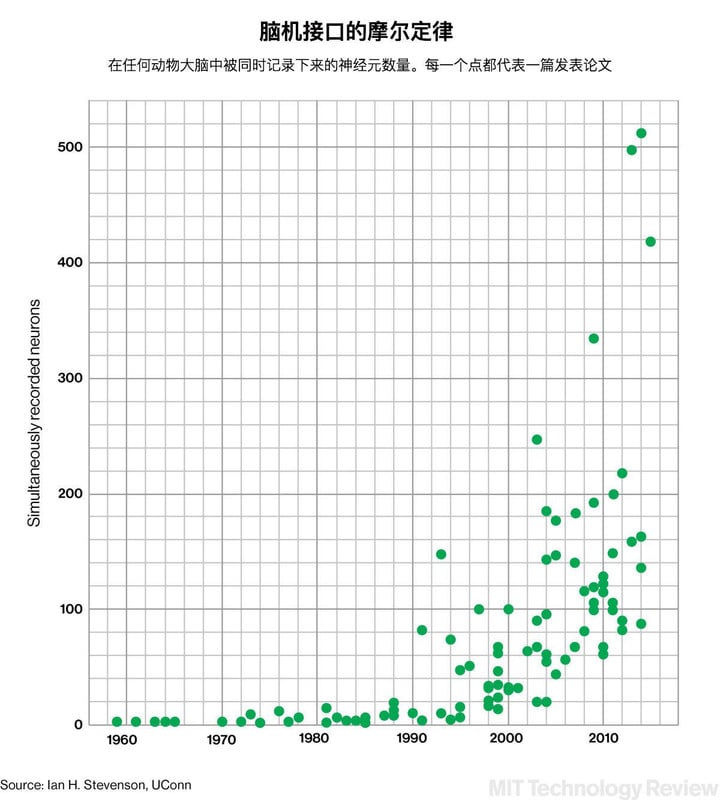

对于这个行业的发展潜力来说,这一步意义重大。我们现在的极限是几百个电极一次能够测量大约五百个神经元,离一百万这个数目可以说很远也可以说真的很近——这取决于接下来的增长模式。

如果每过 18 个月,我们就往这个极限数目上增加五百个神经元,到 5017 年我们会达到一百万这个目标。如果我们每过 18 个月就能把总数翻一倍,就像在计算机晶体管上实现的一样,到 2034 年我们就能达到一百万这个数字。

目前,我们的处境在两者之间。Ian Stevenson 和 Konrad Kording 发表过一篇论文,讨论了过去五十年中(在任何动物大脑中)能被同时记录的最大神经元数量,并将结果绘制成下图:

这项研究——有时也被称为「史蒂文森定律」——表明,一直以来我们能够同时记录的神经元数量似乎每过 7.4 年就会翻一倍。

如果保持这个速度,到这个世纪末我们就会达到一百万,到 2225 年能记录大脑中每一个神经元,拿到我们那顶完整的巫师帽。

无论脑机接口的「集成电路」是什么,它都还没有到来,因为 7.4 年这个数字还是太大,不足以引起革命性的变化。这里所需要的突破并不是记录一百万神经元的设备,而是能让上图在未来更像摩尔定律而不是史蒂文森定律的范式转换。一旦这个转换发生,一百万也将随之实现。

主要阻碍二:植入

只要还涉及到开颅手术,那脑机接口就不会普及世界。

这在 Neuralink 是一个主要话题。在跟他们团队讨论的时候,我记得从某人口中听到了 42 次「无创」或者「无创地」这样的字眼。

除了是进入大脑的主要障碍以及安全问题,这种大脑手术还很昂贵,而且供应有限。伊隆谈到,最终的脑机接口植入过程应该是自动化的:

能够实现这事的机器应该要像激光近视矫正技术一样,是自动化的过程。因为不然的话,你会被有限数量的神经外科医生所限制,而且费用也会很高。你最终需要一个台像激光矫正那样的机器来使批量进行手术。

仅实现脑机接口的高带宽本身就是一件了不得的事,发明一种无创植入接口设备的方法也是如此。而完成这两件事无疑将引发一场革命。

其他阻碍

今天的脑机接口病人都会有一根电线从他们脑袋里钻出来。未来这肯定不行。Neuralink 计划研制一种无线设备。但这就带来了很多新的挑战。这个设备将要能够无线发送、接收大量数据,意味着它还需要独立解决像信号扩增、模拟-数字信号转化、数据压缩等问题。哦,还有感应式充电。

另一大问题是生物相容性。精密的电子仪器在胶质的果冻球里表现通常不太好。而人体也不喜欢自己里面有异物。但未来的大脑接口是要毫无问题地长久使用的。

这意味着,这个设备很可能需要被密封,即使常年受到周围流动的神经介的影响也能正常工作。现在,我们的大脑会把设备当成入侵者并最终将它包裹在疤痕组织中,但我们需要骗大脑相信它只是其中一个在工作的寻常部件。

然后还有空间问题。在一个已经要为一千亿神经元腾出空间的大脑中,你要把这么个处理一百万神经元的设备搁哪里呢?如果采用现在的多电极阵列来承载一百万个电极,设备会有棒球那么大。所以进一步缩小体积是又一项需要完成的重大创新。

还有个问题,现在的电极主要始于简单的电记录或者电刺激。如果我们真的想要一种高效的大脑接口,我们需要的不是功能单一的电极,而是具有神经电路的机械复杂性的一种东西,既能记录也能刺激,能在化学、机械、电的层面上与神经元产生相互作用。

我们假设以上所说的都完美结合在一起,一种高带宽、持久、无创的设备,具有双向的沟通能力和良好的生物相容性,那我们就能同时与一百万个神经元来回对话了!

不过我们事实上并不知道如何与神经元进行交流。解析一百个神经元的触发已经足够复杂,而我们所做的其实就是学习一种特定的触发对应哪种简单的指令。但一百万个信号就没法这么干了。

这就像谷歌翻译本质上就是用两部字典来把一部字典中的字词转换到另一部中的字词,而这与真正理解语言很不一样。我们还需要在机器学习上往前走一大步,才能让计算机真正理解语言;而机器理解大脑的语言也同样需要往前迈一大步,因为人当然无法自己去学习解析数百万个同时交流的神经元的讯息。

现在殖民火星听上去是不是容易多了。

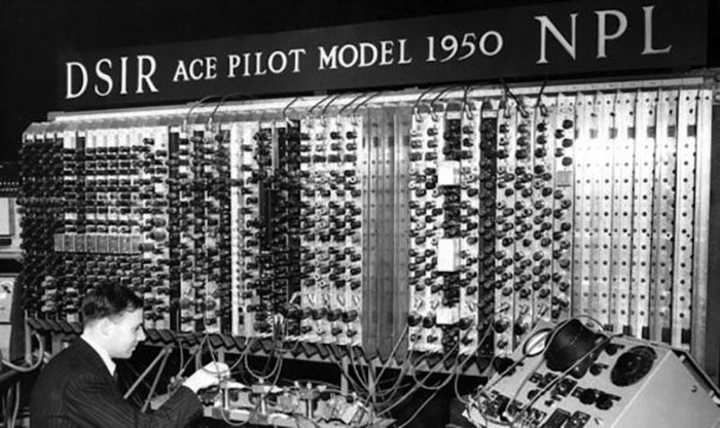

但我打赌,几十年前,电话、汽车、登月这些事儿对人们来说也都是看似无法完成的技术挑战。就像这玩意儿——

——对下面那个时代的人来说完全难以想象:

不过,现在它不正躺在你兜儿里么。如果说有什么是我们应该从过去中学习的,那就是未来总会有一些过去的人难以相信的普适技术出现。我们不知道哪种技术现在看来不可能而往后会被普遍应用,但肯定会有的。人总是低估人类的群体力量。

如果四十年后你认识的每个人脑袋里都装有电子设备,这将是因为一种范式转换导致这个行业中发生了一场根本的转变。而这种转换正是 Neuralink 团队试图找到的。其他团队也在努力,也提出了一些不错的想法:

目前的脑机接口创新

伊利诺伊大学的一个团队正在研发一种丝绸制成的接口:

丝绸可以被卷成一捆,相对无创地植入大脑中。理论上它能围绕大脑展开,像收缩膜一样融入大脑表面。在丝绸表面部有灵活的硅晶体管阵列。

在一次 TEDx 演讲中,Hong Yeo 演示了印在他皮肤上一个像一次性纹身的电极阵列。研究人员说,这种技术有可能被用于大脑:

(图片来源:wired)

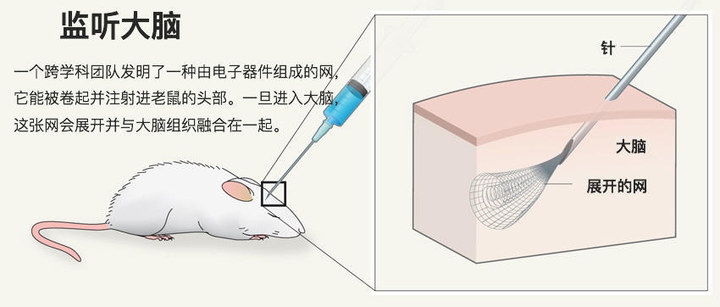

另一个小组正在研发一种纳米级别的、电极排成的神经网。这种网非常小,能够用注射器注入大脑。

(图片来源:extremetech)

上图中右边的那只红色管子是一支注射器的顶端。 Extreme Tech 上有一幅很棒的插图解释了这个概念:

其他无创技术涉及通过血管和动脉进入大脑。伊隆提到这一点:「创伤最小的方式是像支架那样的东西,通过股动脉进入,最终在心血管系统中展开,与神经元相互作用。神经元消耗很多能量需要大量供血,所以这就像有了一张通往每一个神经元的道路网络。」

美国军方的技术创新部门 DARPA,通过近期成立的 BRAIN 项目,正在研究小型的封闭式神经植入物来代替药物。

(图片来源:darpa)

他们的第二个项目是希望能够将一百万个电极放到只有叠起来的两枚硬币那么大小的设备上。

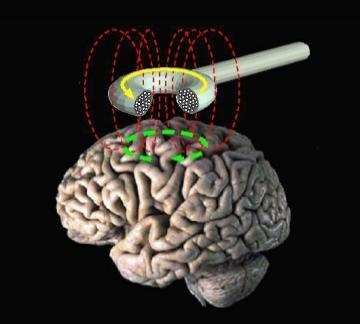

另一个正在进展中的想法是经颅磁刺激 (Transcranial Magnetic Stimulation,简称 TMS),放置在头顶的磁线圈能够在大脑内部产生电子脉冲。

(图片来源:维基百科)

电子脉冲能够刺激目标神经元区域,产生一种完全无创的深度大脑刺激。

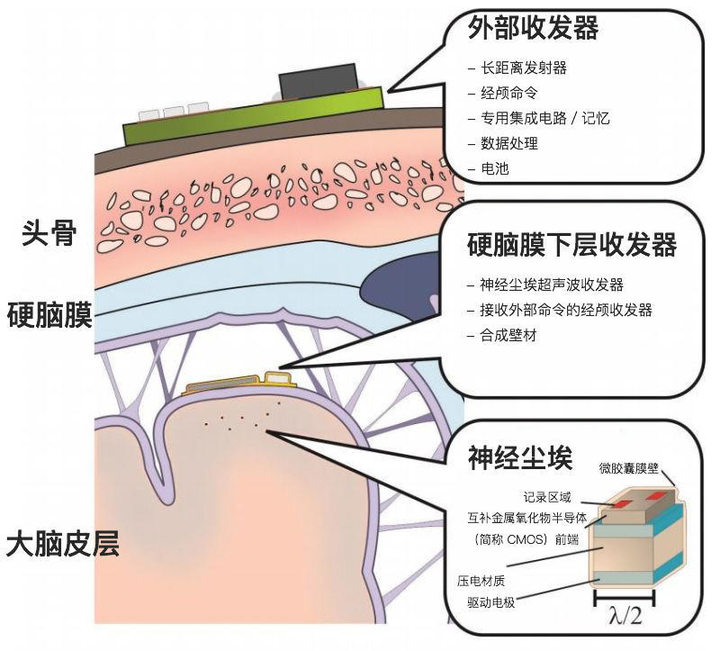

Neuralink 的联合创始人之一 DJ Seo 负责领导设计一种更加酷炫的接口「神经尘埃」。神经尘埃指的是一百微米大小的硅传感器(大约是头发粗细),能够被播撒进入大脑皮层。而在附近软脑膜上方,会有一个三毫米大小的设备通过超声波与尘埃传感器进行沟通。

这又是一个创新成果出自一个跨学科团队的例子。DJ 跟我解释说,「有些技术在这个领域里还没有怎么被研究过,不过我们可以借鉴下这些技术的原则。」他说神经尘埃是受到了微芯片技术和 RFID(就是那个使得酒店门卡不实际接触门锁也能感应到锁的技术)的原则的启发。你不难发现诸多领域对这项技术的应用的影响:

(图片来源:swarmlab)

其他人在研究更加疯狂的方法,比如光遗传学(往大脑中注射一种病毒,依附于脑细胞上,使其能被光刺激),或者使用碳纳米管(把一百万个碳纳米管联结在一起通过血管传入大脑)。

这些人都在这个箭头上努力:

目前这还是相对小的一个群体,但一旦突破的火花迸发,一切将很快改变。发展将迅速发生。随着植入过程越来越简单、成本越来越低,脑机接口带宽将变得越来越好。公众兴趣也会随之增加。

而当公众更感兴趣时,人类整体会注意到机会的存在,发展的速度将急遽上升。正如计算机硬件的突破带来了软件行业的爆炸式增长,各大行业将纷纷研发先进的设备和智能应用,用于与大脑接口的连接。然后到了 2052 年,你将告诉一个小屁孩,在你成长过程中,没有人的大脑能像她的一样做到这些事,不过在她听来这无聊得很。

我试图让 Neuralink 团队聊聊 2052 会是怎样的情景。我想知道这一切实现的时候,生活将是什么样。我想知道如果说早期的脑机接口是 Pilot ACE 的话,那脑机接口的 iPhone 7 会是什么。

但这并不容易,因为正是出于他们对实际结果的专注而不是夸夸其谈,这个团队才得以建立。

而我在做的,无异于追问那些在 1700 年代专注于在蒸汽引擎上取得突破的人什么时候才会出现飞机。

在我契而不舍的追问下,他们终于开口说了他们对遥远未来的想象。在与伊隆的谈话中,我很多时候也把重点放在未来的可能性上面。另外,我还和一位从事脑机接口研究的朋友 Moran Cerf 讨论过,他对远期前景有很多思考。

最后,Neuralink 团队的一名成员终于不情愿地谈了下他的预测,告诉我他和他的同事们当然都是梦想家,不然他们也不会在做这些事,而且他们中的很多人是受到了科幻小说的启发才进入的这个行业。

他建议我跟 Ramez Naam 聊聊。Ramez 是关于脑机接口未来的系列小说 Nexus Trilogy 的作者,有扎实的技术背景,持有十九项软件专利。为了对未来有个大致认识,我跟他聊了聊,并把剩下的有关一切的 435 个问题都抛给了他。

每一场谈话结束,我都彻底惊呆。我以前写过,如果你穿越回到 1750 年,一个没有电、没有机动车辆、也没有远程通讯的时代,把一个人,比如乔治·华盛顿,带回到现在看看今天的世界,他会被这一切吓死。你就这么害死了华盛顿,把一切都搞砸了。这让我开始思考这种概念,你得前往未来多少年才能确保自己会被发展的程度吓死。我称之为:

「吓死人的发展单位」(Die Progress Unit),简称 DPU。

自从人类诞生以来,我们的世界就有了一种奇怪的属性——随着时间流逝,会变得越来越神奇。所以 DPU 很是回事儿。然后因为发展会带来更迅速的进一步发展,趋势就是,随着时间过去,DPU 会变得越来越短。

对华盛顿来说,一个 DPU 是几百年时间,这在人类历史上是非常短暂的一段时间了。但在我们现在所处的时代,事物瞬息万变,我们可能会在有生之年经历一个甚至多个 DPU。1750 年到 2017 年之间所发生的变化可能会再次出现在现在到你有生之年某个时候这段时间内。这是个荒谬的时代,我们很难注意到这一切因为我们太着眼于当前的生活了。

不管怎样,我经常思考 DPU 这件事,不时还会好奇如果用时间机器穿越到未来、体验下华盛顿来到这里的那种感受会是怎样一番体验。

什么样的未来能够把我震惊到吓死的程度?我们可以聊聊关于人工智能和基因编辑的问题,我毫不怀疑这些领域中所取得的进步会把我吓死。但讨论的结果总是「谁知道以后会是怎样!」,从来没有描绘出具体的图景。

我想我终于找到了一幅具体的画来描绘令人震惊的未来一角。